なぜなぜ分析テンプレート

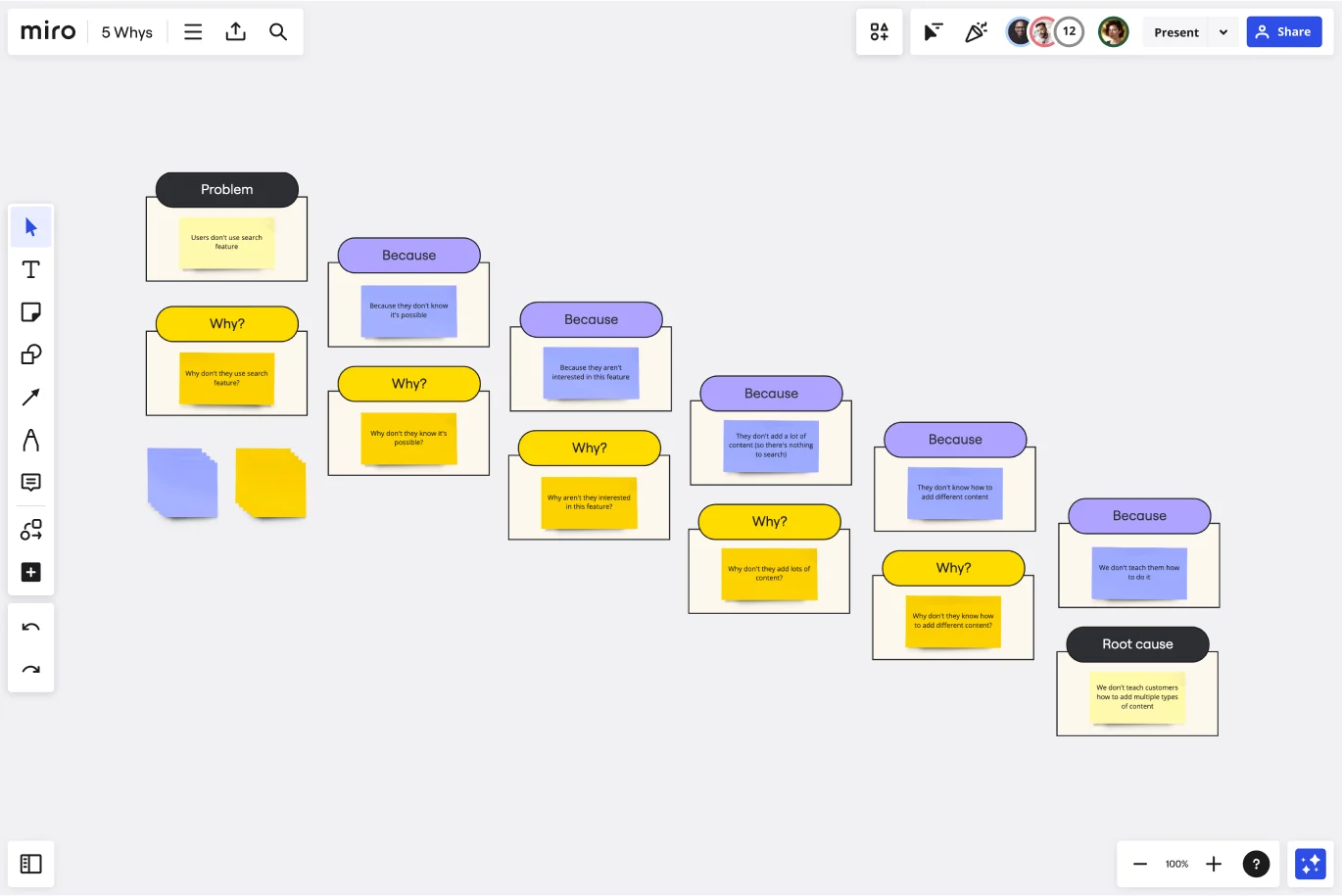

Miroのなぜなぜ分析テンプレートを活用して、問題や課題の根本的な原因を分析し、理解できるよう分解してみましょう。発生している問題を深く理解することで、クリエイティブな解決策や戦略を策定することができるようになります。

Trusted by 65M+ users and leading companies

なぜなぜ分析とは、発生した問題に対して「5回のなぜ」を問い、根本的な原因を洗い出すための考え方です。

トヨタ自動車が初めて発案した方法であり、英語では「5whys(five whys)」とも呼ばれています。

なぜなぜ分析を使うことで、問題の根底にある原因を突き止めることができ、再発防止や改善策を考えることができます。

オンラインホワイトボードである Miro では、便利ななぜなぜ分析テンプレートを使って問題・課題が発生した時に、すぐに原因分析を進めることが可能です。

オンラインのテンプレートを使って分析を進めるため、分析内容をクラウド上に保存したり、プロジェクトメンバーといつでも共有することができます。

なぜなぜ分析テンプレートとは?

なぜなぜ分析テンプレートは、ある問題が「なぜ」発生したのかを分析し、その問題の根本となる原因を特定することに役立つ原因分析フレームワークです。

問題を事前に特定することにより、議論の焦点を明確化することができ、チームでより効果的な結論や解決策を導き出すことができます。

テンプレートには、なぜなぜ分析に必要な要素がすべて含まれているため、初めて活用する場合でも、簡単になぜなぜ分析を取り入れることができます。

こんな人になぜなぜ分析テンプレートがおすすめ

なぜなぜ分析テンプレートはどのような役割の人でも、何か問題や事象が発生した際に幅広く活用していただけます。

問題が発生したときや、議論が複雑化して議論の目的が迷子になっている時など、冷静に原因を追求して解決案を出したいという場面で役立ちます。

なぜなぜ分析のフレームワークがあれば、集中して議論できるため、他のトピックに気を逸らされることがありません。

個人で冷静に事象を把握するために活用したり、チームで皆の意見を確認しながら共通認識を整理する場面でぜひ活用してください。

なぜなぜ分析テンプレートの使い方

なぜなぜ分析は、まず取り組むべき問題を定義することから始まります。

そして、その問題がなぜ存在するのか、発生したのかについて深めていき、それぞれの問題点を洗い出し、問題解決につながる真の問題点にたどり着くようにします。

具体的な使い方のポイントを紹介します。

1. 取り組む問題を明確にする

取り組む問題の明確化は、なぜなぜ分析において最も重要な要素です。

問題が明確になっていない場合「なぜ?」を追求するための質問も曖昧で、抽象的なものになってしまいます。

例えば「アプリのリリース日の遅延」という事例での問題を分解していく場合、「なぜリリース日に遅延が生じてしまったのか?」というように問題を明確化します。

2. 客観的な分析を行う

なぜなぜ分析は、個人的な感情や先入観、思い込みで行うことは避け、完全な客観的な視点から分析を行うようにしましょう。

例えば、「なぜエンジニアチームは、製品チームに情報を共有しなかったのですか?」という事例において「エンジニアチームに責任感がなかった」という感情的な回答ではなく「このような事象に対するマニュアルや指示が伝達されていなかった」という事実をもとにした客観的な分析回答を出せるようにしましょう。

3. 全てをまとめて分析するのではなく、各「なぜ?」を個々に分析する

「なぜ?」から出た回答を統合的に分析してしまうと、特定できる問題が抽象的なものだけになってしまい、根本的な解決策や改善方法を見つけることができなくなってしまいます。

「なぜ?」の質問で抽出した個々の問題ごとに焦点を当てていき、ミクロレベルでの問題解決を行えるようにしましょう。

4. 事象の連鎖で分析を行う

なぜなぜ分析で質問することには関連性を持たせましょう。

例えば、「なぜアプリのリリースに遅れが生じたのですか?」→ 「なぜ発売プロセスに遅延が生じたのですか?」→ 「なぜ製品チームはパッチ追加作業について知らなかったのですか?」のように製品チームとエンジニアチームに発生したコミュニケーション問題に関連した質問に対して、深掘りをして分析を行うイメージです。

以上が、なぜなぜ分析の手順です。

テンプレートには「なぜ」の問いかけが5回用意されていますが、必ずしも5回必要なわけではありません。満足のいく結論が出るまで「なぜ」の問いを繰り返してください。

問題の分析が完了したあとは、アクションプランを立て、解決策や改善策の実行を進められるように準備をしましょう。

オンラインワークスペースである Miro では問題解決ツールや作図ツール、作図テンプレートを使っていつでもなぜなぜ分析を実行できます。

アカウントも無料で作成できるので、ぜひ Miro のテンプレートをお試しください。

なぜなぜ分析とはそもそも何ですか?

なぜなぜ分析はトヨタ生産方式の原因分析フレームワークのひとつです。アプローチは非常にシンプルなもので、特定の問題やコンセプトに対して「なぜ?」を問い続け、直接的な原因だけではなく、目に見えない根本的な原因を分析していきます。

Miroのなぜなぜ分析テンプレートの特徴は何ですか?

より多くの人からインプットをもらうこともなぜなぜ分析において重要なことです。Miroのなぜなぜ分析テンプレートならチームメンバーに共有して参加してもらったり、コメントに@メンションをつけて確認をしてもらったりすることも簡単にできます。また、テンプレートとして書き込む枠が用意されているため、初めての人でも簡単にわかりやすく分析を始めることができることが特徴です。

Is it possible to use the 5 Whys for personal introspection?

Yes, while commonly used in business and manufacturing, the 5 Whys can be a valuable tool for personal growth and introspection.

How important is collaboration when using the 5 Whys template?

While you can use the 5 Whys individually, collaboration often provides diverse perspectives, leading to a more comprehensive understanding of the issue.

このテンプレートで作業を開始する

How Now Wow マトリクステンプレート

活躍するシチュエーション:

Ideation, Product Management, Prioritization

ブレインストーミングで生まれるアイデアに悪いものはありませんが、中には独創的で簡単に実行できるアイデアがあります。How Now Wow マトリックスはそうした素晴らしいアイデアを特定 / 整理するだけでなく、チームが創造的に考え、リスクを取ることで、活力を与えるためのツールです(規模が大きいほどより高い目標が課せられます)。このテンプレートを使用して独自のマトリックスを作成し、ブレインストーミングで生まれたアイデアにランク(「How」:実現が困難、「Now」:実現が容易、「Wow」:独創的かつ実現が容易)を付けましょう。

リバース手法テンプレート

活躍するシチュエーション:

Ideation, Brainstorming, Team Meetings

リバース手法は、解決策ではなく問題に焦点を当てる手法です。私たちは自然と問題について考える傾向があるので、プロジェクトで起こりうる問題をグループで予測する手法は有効なはずです。リバース手法を始めるには、問題を特定してから、悪化させる要因を洗い出します。そのような要因をチームで挙げてもらいます。問題から解決策を顧みて、そのアイデアを評価します。

リサーチデザインテンプレート

活躍するシチュエーション:

デザイン思考, デスクリサーチ, UX デザイン

デザインリサーチマップは、リサーチ方法において考え方とアプローチという 2 つの重要な共通部分の関係を示すグリッドフレームワークです。デザインリサーチマップでは、チームやクライアントに、生成的なデザイン思考を使用して新しいビジネス戦略を立てるよう促します。このフレームワークは元々、学者のリズ・サンダース氏によってデザインされ、リサーチとデザイン手法間の混乱や重複の問題を解決することを目的としています。チームが問題解決モードまたは問題空間定義モードのどちらであっても、リサーチデザインテンプレートを使用すれば、多くの無関係な業務における共同価値を検討するのに役立ちます。

顧客課題ステートメントテンプレート

活躍するシチュエーション:

Ideation, Design Thinking, Product Management

会社は規模や業種を問わず、製品が顧客のニーズをどう満たすかを明確にすることにより、論理的に主張する必要があります。顧客課題ステートメントでは、魅力的なステートメントを作り出すのに役立ちます。どのようにして?顧客の考えや気持ちを深く掘り下げることにより、顧客が価値があると思うものを作成できる可能性が高まります。また、課題ステートメントでは、顧客に大きなメリットを提供するだけでなく、チームが明確に定義された共通の目標を認識し、その目標の達成感を味わうことができます。

エグゼクティブサマリーテンプレート

活躍するシチュエーション:

Leadership, Project Management, Documentation

好奇心を刺激しましょう。ワクワクさせましょう。提案書の詳細を読み進め、さらに掘り下げていくことを促します。それが、優れたエグゼクティブサマリーのパワーであり、ビジネス計画、プロジェクト計画、投資提案などの重要なオープニングスピーチになる理由です。このテンプレートを使用して、以下のような高レベルの質問に答えることで、信念を確立するエグゼクティブサマリーを作成しましょう。どんなプロジェクトですか?目標は何ですか?スキルやリソースをどうプロジェクトに役立てますか?そして、利益を得ることができるは誰ですか?

改善報告書テンプレート

活躍するシチュエーション:

アジャイル手法, オペレーション, ドキュメンテーション

偉大な企業が偉大である理由は何でしょうか?これらの企業は、偉大な文化を育み維持していく文化を持っています。そのためには、「改善」に対する努力を惜しみません。そのような企業(またはそれを目指す企業)にとって、カイゼンレポートは理想的なツールです。このツールを使用することで、チーム、部門、組織レベルにおける継続的な改善活動の指針となるシンプルで視覚的なガイドを作成することができます。改善報告書を使用すれば、全社員が自身の業務内容を確認し、重要な業務の見落としを未然に防ぐことを可能にします。つまり、改善報告書は、組織の全体的なモラルを向上させる強力なツールと言えます。