たとえば、今、スーパーで買い物をしている場面を想像してみてください。買い物リストを見ながら、生鮮品コーナーでアボカドを、乳製品コーナーで牛乳を、そしてスナック売り場でプレッツェルをかごに入れました。

リストを見ていくと、バナナも欲しかったことに気がつきました。あなたはここでまた、生鮮品コーナーに戻ります。そして卵も切らしていたことに気がつき、再び店内を横切って卵・乳製品コーナーに向かいます。

気づけば店内を行ったり来たり。店内のどこに商品があるのか確認して買い物リストをグループ化しておけば、効率的かつもっと簡単に買い物をすることができたはずです。

親和図が便利な理由は、まさにそこにあります。

この記事では親和図の概要について説明し、使用するタイミング、その準備方法、そして独自のマップを作成する方法について見ていきます。まずはじめに、親和図とは一体何なのか、明確にしておきましょう。

親和図とは

アフィニティーマップやアフィニティー チャートの別称もある親和図は、ブレインストーミング セッションで得た情報を整理する時に役立つ、視覚的なツールです。相互の関係性に基づいて、アイデアをさまざまなグループやカテゴリーに分類します。

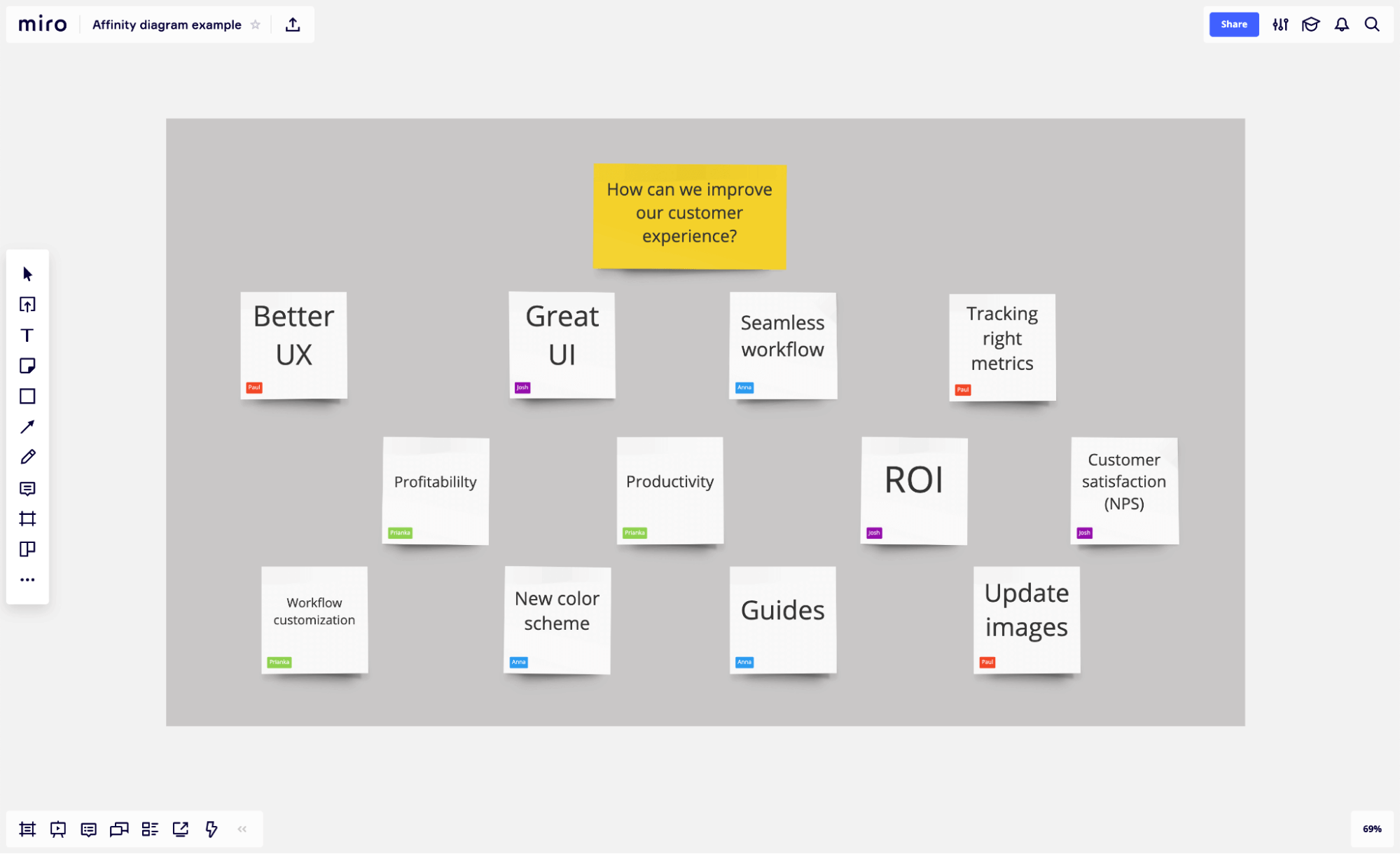

たとえば、メインに掲げるコンセプトが「カスタマー エクスペリエンスの向上」だとしましょう。カスタマー エクスペリエンスの向上に関連するアイデアはすべて、図中のひとつの見出しの下に分類されます。ユーザーは類似したアイデアをまとめて、カスタマー エクスペリエンス向上を可能にする手法を視覚的にまとめることができます。

この図の構造自体は非常にシンプルです。複雑にからみあう情報を分類し、重要なコンセプトのさまざまな要素を誰もが簡単に理解できるようにする構図なのです。

親和図は、一般的にブレインストーミングのプロセスの一部として使用されますが、他の用途にも役立ちます。この図は、チームで作業プロセスを改善して新たに革新的なソリューションを生み出し、グループ内でのコンセンサスを得て仕事上での対立を好転させるのに役立ちます。

親和図テンプレートで自分だけの親和図を作成

親和図の例

親和図を理解する最も楽な方法は、実際に使ってみること。ここでは、わかりやすいシンプルな例をご紹介しながら理解を深めていきます。

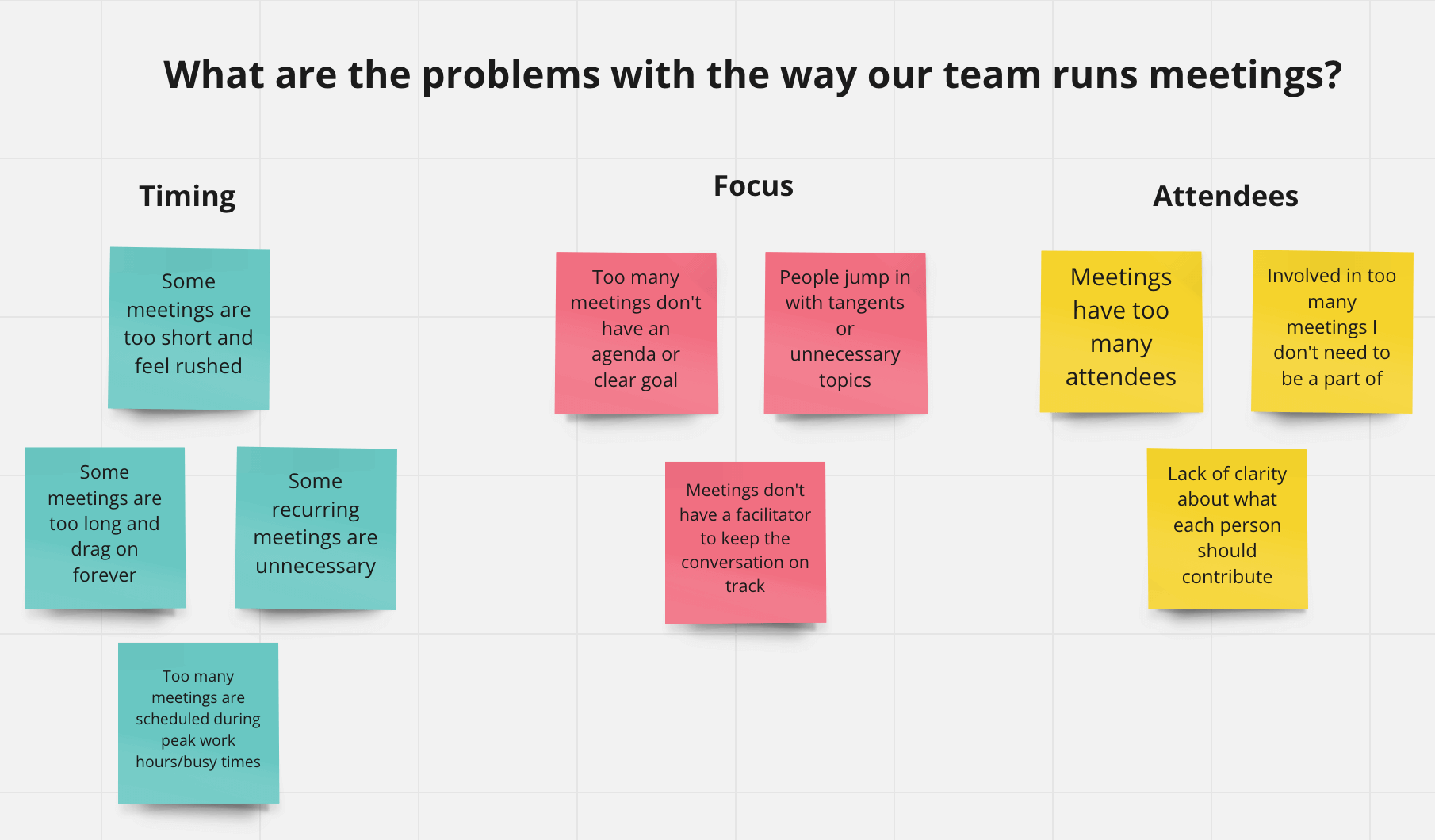

チームでの会議の進め方について不満を耳にしたご経験がどなたにもあるのではないでしょうか。そんな時はチームメンバーと話し合い、皆が感じている大きな不満の原因を追究するべきでしょう。そのブレインストーミング セッションでの意見交換が終わった後に、共有された不満をトピックごとにグループ化します。

最終的にこのようにグループ化されます。

これは非常にシンプルな例ですが、親和図では、さらに階層ごとにアイデアを分類した複雑な構造になることが多いのです。この点については後でもう少し詳しくご説明しますが、まずは基本的な構造を理解しておいてください。

親和図の考案者

アフィニティー マッピングは、日本の人類学者である川喜田二郎氏が 1960 年代に考案したものです。親和図は、川喜田氏の名前にちなんで KJ 法と呼ばれることもあります。

親和図は組織がより的確な意思決定を行えるよう支援する手法であり、日本だけでなく世界中で使用されている「管理と計画に役立つ 7 つ道具」の 1 つに数えられています。このこれらの「7 つ道具」には他に、次のようなものがあります。

- 親和図

- ロジックツリー図

- 相関図

- マトリックス図

- 優先順位付けマトリックス

- プロセス意思決定計画図(PDPC)

- アクティビティー ネットワーク図

今回この記事では、この中から親和図と、チーム作業におけるその効果について焦点を当てていきます。

アフィニティー マッピングを使用するタイミング

簡単な答えは、ブレインストーミング セッションが終わったときです。

親和図法はブレインストーミングのツールというよりは、ブレインストーミングで出たアイデアを整理してまとめ、実行に移すための手法なのです。

アフィニティーマッピングは、こんな時に役に立ちます:

- ブレインストーミングが終了した。

- 複雑な問題の解決に取り組んでいる。

- 手元に多量のアイデアやデータがある。

- 既成概念にとらわれたくない。

簡単に表現すると、親和図は「混沌に秩序をもたらす道具」だと言えるでしょう。もう、スーパーで右往左往する必要はないのです。ツールを使えば、大量の情報を管理、分析でき、結果としてさらに簡単にアイデアを実行に移しやすくなります。

親和図を使う前に準備すること

その効果を最大限に引き出すために、親和図を実際に使い始める前に、あらかじめ知っておくべきことがまだいくつかあります。

1.多様な背景のチームメンバーを招待する

ブレインストーミングで最高のアイデアを得るには、さまざまな考え方、視点、個性を持った個人を集める必要があります。

他の部門やさまざまな役職レベル、そしてトピックにあげられている問題について背景をまったく知らないニュートラルな立場の人物を招待してみてください。こうすることで、まわりに合わせようとするばかりに不合理な意思決定をしてしまう集団思考を避けることができます。そして今まで他の誰にも思いつかなかったような、斬新なアイデアが生まれるかもしれません。

2.指導的役割を割り当てる

ブレインストーミング セッション他、どのようなスタイルの会議でも、ファシリテーターが必要です。優れたファシリテーターには、こんな能力が求められます:

- 参加者の発言を促す傾聴スキル。

- ブレインストーミングで得たインサイトを実行に導く分析スキル。

- その場のニーズに応じて会話を誘導するコミュニケーション能力。

自分自身がファシリテーターになることも、このようなスキルを持つ同僚に会議をリードしてもらうこともできます。

3.会議に必要なツールとスペースを準備する

ブレインストーミングで出たアイデアを使って親和図を作成するには、適切なツールが必要となります。まず、気の散らない、集中して共同作業ができる静かなスペースを探します。

対面で会議を行う場合は、付箋とペンを用意します。付箋とペンがあれば、ブレインストーミング中にアイデアを可視化しながらメモが取れるからです。リモートで会議を行う場合は、Miro の親和図テンプレートを使います。そしてバーチャル付箋を使えば、実際に会って作業をするのと同じ環境を再現できます。

4.メモを確認する

ブレインストーミング セッションが終わったら、親和図を作成する前に、意見交換で得た情報を見直す時間が必要です。このプロセスを通して、セッション中に何が議論されたのか、そしてアフィニティーマップでどのようにアイデアのグループ化ができるのか、一度確認することができます。

メモの確認から親和図作成までにかかるタイムロスが気になるなら、Miro を活用してみてください。直感的なオンライン ホワイトボードを使えば、メモのアップロードや可視化、情報データの確認、チームとの情報の共有といったプロセスが容易になります。

親和図作成の 3 つのステップ

準備ができたらチームを集め、ブレインストーミングを実施します。そこで生まれた素晴らしいアイデアを、親和図を使って整理していきます。手順はこちらです。

1.ブレインストーミング セッションを行う

アフィニティーマップは、ブレインストーミングでアイデア出しをした後に使うツールです。まずはじめに、ホワイトボードの一番上に、解決すべき課題や疑問点を書き出し、付箋に各自の考えを記録します。

この時点ではまだ分類は行いません。ここで重要なのは、できるだけ多くのアイデアをメモに書き出すことです。そうすれば、コンテンツの充実した親和図を作成することができるでしょう。

2.アイデアを分類する

ここでばらばらに散らばった付箋を共通のテーマに沿って整理します。まず、付箋 1 枚を選び 1 つ目の最上位のカテゴリーに設定します。

次に、別の付箋を見てそれが最初の付箋と同じグループに属すかどうかを考え、異なる場合は別のグループを作成します。付箋をこのように 1 枚ずつチェックし既存グループに追加、または新しいグループに分け、この手順を繰り返します。

すべての付箋を分類し終えると、3 ~ 10 個のグループができあがります。共通のテーマに基づいてグループごとに名前を付けましょう。ここで重要なポイントは、ブレインストーミング セッションの前にあらかじめカテゴリーを定めてはならない、ということです。カテゴリーは、アイデアを整理するうちに自然に出来上がってくるはずです。

3.アイデアを実行する

せっかく収集した情報も、そこから行動を起こさなければなんの意味もありません。作成した親和図を使って、目の前の問題を解決に導くアクションプランと今後のタイムラインを作成しましょう。

グループ分けした後に、次のようなフィルターや整理方法を用いてさらに細かく分類できます。

- 階層:必ずしもあるとは限りませんが、付箋と付箋の間に明確なレベルの違いが見られる場合は、Miro のアフィニティーマッピング テンプレートで、アイデアのレベルによって分けた付箋をグループ化できます。

- 優先順位付け:共通の課題を把握し、チーム内で目標に応じてグループに優先順位を付けます。この時 Miro の投票機能を使えば、優先順位を簡単に決めることができます。

せっかく整理した情報も、行動に結びつかなければ意味がありません。作成した親和図を使って、議論した問題を解決に導くアクションプランと今後のタイムラインを作成しましょう。

Miro 親和図テンプレートの使用方法

Miro の親和図テンプレートは。使い方も簡単。Miro オンライン ホワイトボードを使えば、スムーズにアフィニティー マッピングに着手できます。親和図テンプレートを選択し、以下の手順で作業を進めてください。

ステップ 1:テンプレートにアイデアを記録し、カテゴリーごとに分類します。チームの関係者全員に参加を促します。リモート作業をしているスタッフとはオンラインでテンプレートを共有します。

ステップ 2:自分と他のメンバーのアイデアを比較し、類似点を特定します。グループ内で(対面または Miro ビデオチャットを使って)話し合い、コンセプトの関連性を探っていきます。コラボレーターは、付箋を追加してそれぞれの視点を共有することもできます。

ステップ 3:関連するコンセプトをテンプレートでグループ化します。テンプレート上ですべてのアイデアが完全に仕分けされるまで、ここまでのステップを繰り返します。どのカテゴリーにも当てはまらないアイデアがあれば保留にしておき、あとでまた検討します。

ステップ 4:できあがった親和図を見直し、意義が無いことを関係者全員と確認します。

さっそく親和図テンプレート(無料)をお試しください。

親和図を使って UX リサーチデータを整理する方法

今後 5 年間で約半数の企業が、単に製品や価格に焦点を当てるのではなく、カスタマー エクスペリエンスを優先するようになるだろうと言われています。その理由は、製品を販売する企業に対して、優れた顧客体験にを求める人が増えているからなのです。

86% の顧客が、優れた顧客体験に対してより多くのお金を払うと答えています。そして17% の顧客が、一度でも嫌な経験をするとその企業の製品を買わなくなると答えています。優れた顧客体験を提供できなければ、ビジネスを失うリスクがあるというわけです。

そこで親和図を使えば、ユーザー エクスペリエンス(UX)をより深く理解することができます。顧客調査データやユーザーインタビューの結果を整理し、改善箇所を特定し、次のアクションの計画を立てることが可能になるのです。

では、親和図を使った UX リサーチの具体的な整理方法を見ていきましょう。

親和図を用いた UX リサーチデータをまとめる方法にはさまざまなやり方があり、特にどれが正解、不正解といはいえません。どのような情報をベースにしているのか、情報をどのようにグループ分けしたいのか、その状況によって変わってくるからです。

ここで、 UX アフィニティー グループの例をいくつかあげてみましょう:

- 顧客調査における特定の質問に対する回答

- 観察データ、UX データ、リサーチのまとめ

- 製品やサービスの改善点の提案

- UX 戦略に関するアイデア

もちろんこれは単なる例であり、各ユーザーのリサーチの方向性や目標によってトピックは変わってきます。

親和図に関するよくある質問

親和図の仕組みやチームを目標達成に導く親和図の有効な使い方について、まだわからないことがあるという皆さんのために、Miro がよくある質問にお答えします。

親和図の仕組みについて教えてください。

親和図は、ブレインストーミングで得たアイデアを、トピックの類似性に基づいて整理し、カテゴリーごとに分類するダイアグラムです。次に取るべきアクションのステップを可視化し、確固とした情報に基づいた行動計画を立てやすくなります。

アフィニティー マッピングの機能について教えてください。

アフィニティーマッピング セッションとは、親和図を作成するプロセスのことです。ダイアグラムの効果を引き出す重要なプロセスです。このセッションでは、ブレインストーミング セッションで得たアイデアを親和図(アフィニティーマップ)に追加し、類似したアイデアをグループ化していきます。

アフィニティー マッピングにはどんな要素が必要になりますか?

アフィニティーマップに含むべき要素を断定することは実は難しいのです。なぜならブレインストーミング セッションの議論の内容や、加えたいアイデアの数、求める結果によってその内容はかわってくるからです。ほとんどの親和図では、最上位のコンセプトを示す階層、そしてその他のすべてのアイデアを他の階層に位置づけ、グループ化します。

アフィニティー マッピングの進め方を教えてください。

まずは Miro 親和図テンプレートを使うことをお勧めします。すぐに使える Miro のテンプレートで、親和図の作成にすばやく着手できます。ボードに同僚を招待して情報を共有すれば、プロセス全体を通したコラボレーションが可能になり、また、既存のテンプレートをカスタマイズし、チームのニーズに合わせて最適化したアフィニティーマップを作成することもできます。

親和図作成のベストプラクティス

ここでは、親和図作成のプロセスを円滑に進めるために留意すべき重要なポイントをいくつかご紹介します。

- カテゴリーをあらかじめ設定しない。ブレインストーミングで意見を自由に交換し、すべてのアイデアが出そろってから初めて、カテゴリーについて考えるのが本来の順序です。

- まずは目標を明確にするところからスタート。疑問テインや課題など、解決すべきことをはじめに明確化しましょう。

- リーダー、ファシリテーターを指名する。会話のエンゲージメントを維持してくれる人物が必要になります。リードしてくれる人物がいれば、必要のない議論で時間を無駄にする心配もないでしょう。

親和図でアイデアをアクションに変える

品名を並べただけの買い物リストを持ってスーパーに行ったとしても、最終的には欲しいものは買えるかもしれません。ただそれは、要領のいいやり方とはいえませんね。

品物を共通のジャンルでグループ化してリストを作っておけば、時間も節約でき、店内でいらいらすることもないでしょうし、帰宅してから「パンを買い忘れた!」なんてがっかりすることもないでしょう。

親和図法とはつまり、素晴らしいアイデアを総括し整理することで理解を促しアクションに結びつける、情報整理のメソッドなのです。